人文地理学分野とは

まず人文地理学とは,人間の活動を対象とすることに最大の特徴があります。人間が地表面において展開する文化・社会・政治・経済・交通などのさまざまな活動に着目し,それらの活動が地域的・空間的にどのような背景のもとに行われ,またどのような特質を持っているのかを,自然環境との関わりも考慮に入れた上で総合的・系統的にさまざまなスケールで明らかにすることを研究目標とします。

人文地理学分野は,農業・農村,都市,経済,文化など様々な諸現象に着目して,調査に基づく実証的な研究をおこない,地域を総合的・系統的に把握できる人材の育成を目指しています。

筑波大学人文地理学教室の歴史

筑波大学の人文地理学は,前身である東京教育大学,東京文理科大学,

東京高等師範学校以来100年におよぶ伝統を有しています。母体となった東京高等師範学校の

地理学教室は,山崎直方が1902(明治35)年に日本で初めて近代地理学研究を講じた教室であり,日本における近代地理学研究発祥の地であります。

詳しい情報はこちら

大学院・人文地理学分野について

地球学類・人文地理学分野について

大学院・人文地理学分野について

当分野の教員は,2000年の研究科改組にともない,地球科学系から生命環境科学研究科・地球環境科学専攻へと所属を移行いたしました。2007年度からは、区分制博士課程に移行いたしました。さらに2020年度から学位プログラム制を導入し,生命環境科学研究群・地球科学学位プログラム地球環境科学領域へと所属を移行しました。

2023年現在,スタッフは教授1名,助教1名,院生は30名程度(修士約20名,博士約10名)が所属しています。当分野(地誌学・空間情報科学分野を含む)で学位を取得し,国公私立大学研究で活躍する研究者は現在70名以上にのぼります。

学位および免許状の取得について

人文地理学分野で取得が可能な学位は以下の通りです。

- 博士(理学)

- 修士(理学)

また,中・高等学校の第一種教員免許状をお持ちの方は,社会・地理歴史・理科の専修免許の取得も可能です。

人文地理開講の授業について

人文地理学の開講授業は以下の通りです。(R2年度)

※※この他に,地誌学・空間情報科学・地形学・水文学,大気科学開設の専門応用科目,および地球科学学位プログラム専門基礎科目を受講することが必修となっています。

- 人文地理学方法論Ⅰ・Ⅱ

- 人文地理学の研究動向を既存の文献や事例研究に基づいて講義する。人文地理学の研究視点や概念,研究方法,フィールドワークなどについて論じるとともに,具体的な調査法を含む実践的な人文地理学方法論にも言及する。

- 地球環境科学演習Ⅰ・Ⅱ

- 学位論文作成のための指導を中心とし,研究テーマの設定,資料の収集を含めた調査方法,分析の枠組み・方法,結論の導出など,具体的な論文作成法を国内外の参考文献の紹介や討論を通して指導する。

- ※人文地理学分野のみならず,地誌学分野・空間情報科学分野との合同ゼミ(教員10名,院生55名)で年3回発表し,議論を深める。

- 人文地理学特別講義Ⅰ・Ⅱ

- 人文地理学に関する最近の研究動向を検討し,その中から特に重要と考えられる課題について具体例をあげながら講義する。

- 人文地理学野外実験Ⅰ・Ⅱ

- 特定地域を選択し,そこで1週間程度の合宿をして,景観観察や土地利用調査,聞き取り,アンケート調査等の野外調査の方法,および結果の分析とまとめ方を習得する。あわせて報告書作成(年刊「地域研究年報」)のための指導も行う。

<調査地域>

2002年度 カナダ2003年度 茨城県古河市・総和町

2004年度-2005年度 千葉県茂原市・九十九里海岸

2006年度-2007年度 茨城県筑西市

2008年度-2009年度 千葉県成田市

2010年度-2011年度 茨城県日立市

2012年度 富山県・黒部川

2013年度 茨城県常総市

2014年度-2015年度 茨城県大洗町ほか

2016年度-2017年度 茨城県土浦市ほか

2018年度-2019年度 茨城県鹿行地域

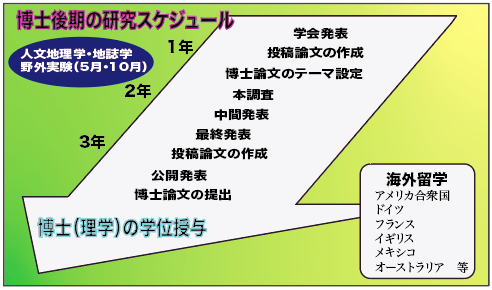

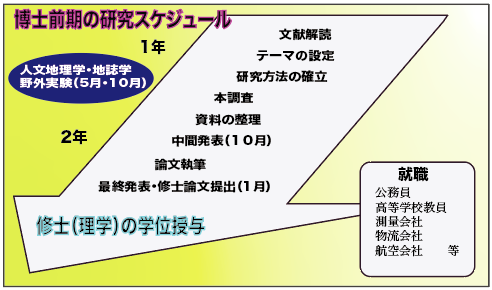

院生の生活と研究スケジュール

2020年博士後期課程3年生の一週間のスケジュール(例)

左図:博士後期課程の一日(博論執筆時) 右図:博士前期課程の一日(入学直後)

5年間の研究スケジュール(例)はこのようになっています。

地球学類・人文地理学分野について

人文地理学と地球環境問題との関わり

地球環境問題の多くは,人間の諸活動によって引き起こされるものであります。これまでの環境問題に対する研究は実験室的で、むしろ人間活動に伴う社会や文化といったものを捨象し,トップダウン的に可視的なものばかりをみる傾向がありました。

現在,グローバルレベルでは温暖化や海洋汚染,資源の枯渇が挙げられ,さらにスケールダウンすると農薬による土壌汚染や工場の排煙による大気汚染などがあります。

また具体的事例として,屋久島は「縄文杉」とりまく生態系の保護を目的に世界遺産へ登録されましたが,それはかえって観光客の増加を招き,生態系のバランスが崩れつつあります。このように環境問題自体も多様化しております。どのような環境問題が存在するのかを知るために,「実験室的」といわれるこれまでの研究方法は重要であります。

しかし一方で、それらを引き起こす人間の諸活動を読み解いていくことこそ,問題解決の処方箋といえます。

これまで人文地理学は,地表面において展開する人間の諸活動を,さまざまなスケールや角度から研究を蓄積してきました。地球環境問題の根源を探求してきた人文地理学への社会的要求は,今後さらに増していくといえます。

地球学類HPへ学位および免許状の取得について

人文地理学分野で取得が可能な学位は,学士(理学)です。

また地球学類では,専攻の単位に加え他学類で開設される教職科目を受講することによって,

理科の中学校教諭1種免許状と,理科,地理歴史の高等学校教諭1種免許状を取得することが可能です.

その他に取得可能な資格として,社会教育主事,学芸員,GIS学術士の資格があります.

多くの学生が教員免許や学芸員の資格などを取得しています.

学生自治組織「クラス代表者会議」について

筑波大学には,学生生活に円滑に馴染めるように,学類ごとにいくつかのクラスに分けられ,ホームルームのような時間が設けられております.それぞれのクラスには代表者が選出され,各学類・専門学群のクラス代表(クラ代)によってクラス代表者会議が構成されています。詳しくはTwitterをご覧ください.

人文地理学開講の授業

人文地理学の開講授業は以下のとおりです.1・2年次は基礎科目・専門基礎科目を幅広く学びます.3年次より,専門科目中心の履修になります.現地での観察,資料収集,調査を通して,フィールドから様々な課題を思考するとともに,教員や学生間での議論を通して,地誌学の研究方法や意義,面白さがわかります.

以下に,カリキュラムの一部を紹介します。

◆2・3年次◆

▽人文地理学

人文地理学の課題と内容,基本的な考え方などについて,位置,分布,地域,環境,景観,空間的相互作用などの主要な概念ごとに,具体的な事例をあげながら説明する。

▽人文地理学野外実験A(集中)

人文地理学的学的事象の観察・分析方法,そして地理的データの収集方法などを習得し,人文地理学的野外調査の基本的な方法,観点や成果のまとめ方を学ぶ。

◆3・4年次◆

▽人文地理学・地誌学実験A/B

地表上に展開する人文地理学・地誌学的現象の各種調査法,計量的分析法を具体的な事例をもとにして習得する。

このほか,地球学類の開設授業科目(シラバス)は地球学類HP内のこちらのページをご覧ください.

卒業論文の一例

このほか,過去の卒業論文のテーマについては こちらのページをご覧ください.

就職・進学先の一例

etc...