| 2003年度 地理学野外実験 (筑波大学大学院修士課程教育研究科社会科教育コース) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

和田沙知代・加藤 将・柚洞一央・山本真輔 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| お問い合わせはこちらまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Copyright (C) 2004 Yamanaka, Tsutomu. All rights reserved. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

はじめに

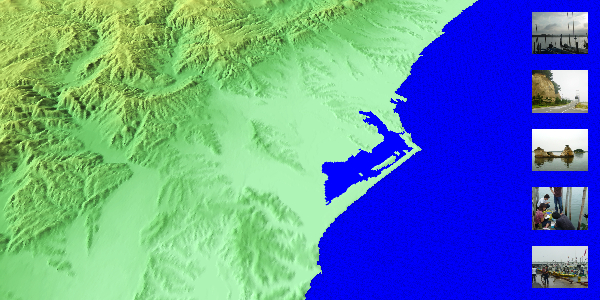

福島県唯一の潟である松川浦は、風光明媚な観光地であると同時に、ノリやアサリの産地として名高い。外洋と砂州で隔てられた浦の中は波も穏やかで、海藻や貝類の養殖にはうってつけである。しかしながら、そうした閉鎖性の水域は、生活排水や工場排水などの流入を介して流域の環境変化の影響を受けやすいとも言える。また最近では、上流部での植林活動が可溶態ミネラルの供給を通じて内湾の漁場に好影響を及ぼしているという事例も報告されている(例えば、畠山, 1994)。そこで、松川浦においても同様に、環境条件(特に水質)の変化が漁業に影響を及ぼしているのではないかと考え、調査を実施した。なお、既存の文献資料(例えば、湯澤ほか, 2001)では、生活排水や工場排水などの流入に伴う水質の悪化によって漁獲量が減少し、生物相も変化してきているという記述が散見される。一方、現地での聞き取り調査(漁業協同組合・水産試験場・市民団体などを対象)によれば、明らかにそのような傾向があるという声と、実際の事情は異なっていて必ずしもそのような因果関係は認められないという声の両方が聞かれた。本研究では、水産統計や水質測定結果などの数値データをもとにして、松川浦における漁業と水環境の関係性の有無を客観的に検証することを目的とする。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

松川浦の概要

既に述べたように松川浦は水深がとても浅いため、干潮時の水量は満潮時と比較しておよそ半分程度にまで減少してしまう。したがって、単純に考えれば、1日2回の潮汐によってほぼ全量の水が入れ替わる計算となる。しかし同時に、流入河川からの淡水による希釈が常に存在するため、その水量と海水交換速度のバランスによって浦内の塩分濃度が決定される。聞き取りによれば、1971年から1974年にかけて行われた澪(漁船通行用の水路)の掘削以後、浦奥部の海水交換効率が高まり、ノリ・アサリ・カキなどの生育が良くなったという。また、数十年前は塩分濃度が低く、鯉などの淡水魚が多かったという話もある。 松川浦に流入する河川としては、宇多川のほかに小泉川や日下石川などがある。これらの中小河川には生活排水が含まれている。また、南西部の新田排水機場では農業用水路から汲み上げた水を浦へ排水している。水路によっては直接浦に流入するものもあるが、ゲートで封鎖されていることも多い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

漁業の変容

松川浦では江戸時代初期から塩田開発が行われ、製塩業が精力的に営まれてきた。しかし、国による塩の専売制が布かれて以後、徐々に衰退していった。その代わりに、江戸時代末期から副業として営まれてきたノリ養殖が、明治40年頃から本格的に推進されるようになった。

養殖されるノリには、黒ノリと青ノリがある。黒ノリの品種はアサクサノリであり、板ノリの出荷以外に種網の需要も大きかった。秋口に大量の種付け網を浦いっぱいに張り巡らせておくと、1~2週間で黒ノリの種子が付着し、これが1枚数千円の値段で飛ぶように売れていったという。一方、青ノリはヒロハノヒトエグサという品種で、黒ノリよりも香りが強い。青ノリの場合は板ノリではなく、バラ干し(塩抜き後脱水したノリをバラバラにほぐして乾燥させたもの)で出荷される。主に三重県海苔流通センターに出荷され、佃煮に加工される。海藻類としては他に、コンブ・ワカメなどの養殖も行われているが生産量は少ない。また、近年では自然繁殖するアオサの採集が行われている。 貝類の養殖は、アサリを中心として、カキ・ハマグリなどが行われてきた。アサリは昔から浦内に生息していたようで、外海での漁業用の餌として大量に採集されていた。その後、潮干狩りや観光客の土産物として需要が増大し、稚貝を他県から移植するようになった。カキは主として地まきで自然繁殖させており、生産量はさほど多くないが、最近の調査によれば天然のカキが相当数生息しており、アサリの現存量に匹敵するという報告もある(木幡, 2002)。ハマグリは昭和40年代まで年間数十トン程度の生産があり、カキを上回っていた。しかし、1974年を最後に生産が途絶えており、現在はほぼ絶滅に近い状態にある。ハマグリはきれいな砂地を好むといわれており、底質の変化がハマグリの生息状況に影響を及ぼした可能性があるが、断定はできない。

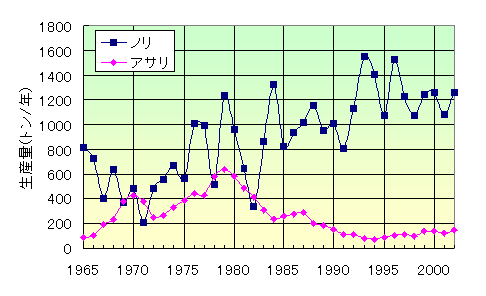

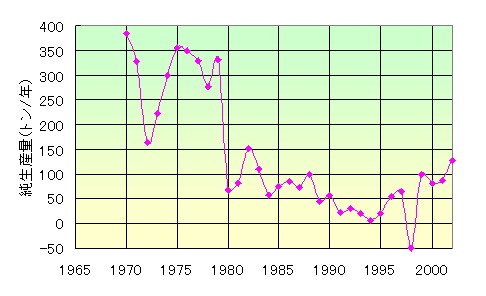

一方、アサリの生産量(水揚量)は1979年をピークとして明らかに減少しており、1994年以降若干の回復傾向を示している。前述したように、松川浦ではアサリの稚貝を移植しているが、年々入手が困難になってきている。このため、移植量の変化が生産量を規定している可能性も有り得る。そこで、水揚量と移植量の差を松川浦内での純生産量と考え、この経年変化を図3に示す。図を見ると、1979年以前は年毎の変動もあるものの概ね300~350トン程度の純生産がある。しかし、1980年に急減し、それ以降も1994年まで徐々に減少し続けている。この期間の純生産量は移植量にほぼ比例しており、比例定数は1.3程度である。すなわち、移植してから水揚げされるまでの松川浦内での成長量が移植時重量のおよそ3割ということになり、自然繁殖率はほぼゼロに近いと言える。しかし、1995年以降は移植量が減少しているにもかかわらず純生産量は増加しており、自然繁殖回復の兆しが認められる。 純生産量の変化の要因として、人為的なものとしては過剰努力(乱獲)が考えられる。移植した稚貝の全てを水揚げしてしまえば、成貝がいなくなり、自然繁殖もなされなくなる。しかしながら、このような要因だけで図に示されるような急激な純生産量の変化を説明するのは困難であろう。

以上のように、環境変化との因果関係については慎重な検討が必要であるものの、松川浦の漁業状況に表1に示すような変化が生じていることは事実である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

流入河川の水質

松川浦に流入する河川や水路の水質について、現在の状況を把握するための現地調査を行った。調査地点の位置を図4に、調査結果を表2に示す。

一方、松川浦内(①)の水質は、無機栄養塩類・有機養分ともに、低いレベルに留まっている。これは、外海(⑭)との海水交換が活発で、流入河川中の栄養分が希釈されるためと考えられる。したがって、河川や水路によっては富栄養化の傾向を示すものもあるが、松川浦内の水質への影響力はあまり大きくないと言える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

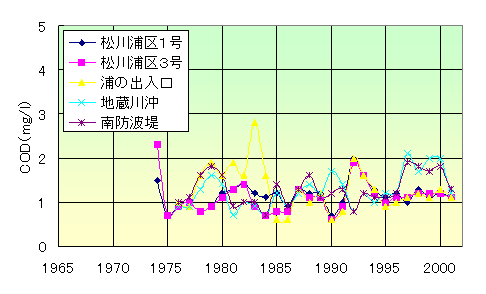

水環境の変化

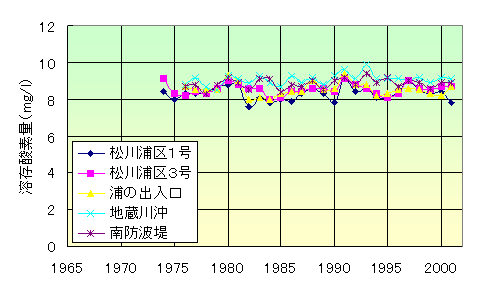

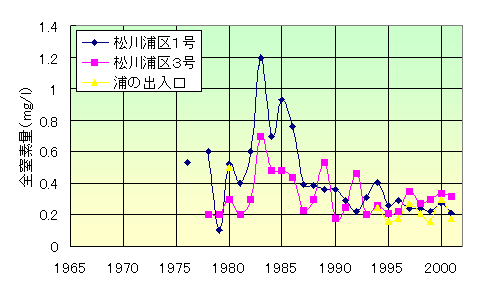

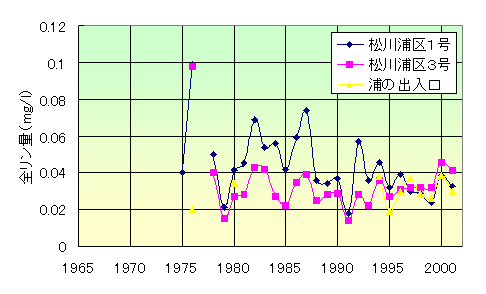

図5~図8に、COD (化学的酸素要求量)、溶存酸素量、全窒素量、および全リン量の経年変化を示す。なお、これらの数値は年2~4回の測定結果(『福島県水質測定計画に基づく水質測定結果』)から求められた年平均値である。 以上の図からは、アサリの純生産量の変化(図3)に対応するような変化傾向は見出せない。また、若干の変動を示すものの、値としては比較的良好なレベルで推移している。したがって、松川浦の水環境、特に水質の悪化がノリやアサリの生育に影響を及ぼしたという可能性を積極的に支持する証拠はない。 しかしながら、富栄養化による環境悪化の象徴ともいえる赤潮も、その発生は一過性で短期間のうちに終息してしまうため、低頻度のモニタリングでは状況を的確に把握できない可能性がある。小林(1993)による赤潮メカニズムの説明によれば、水底の凹部にプランクトンなどの有機物が厚く堆積し、その上を泥質の土粒子が覆っている様な場合、冬季の低温期間中に微生物活動を受けて変質した易分解性の有機物が春・夏の水温上昇と共に急激な微生物の増殖と有機物起源のガスの発生を引き起こし、水面に浮上する。したがって、通常の水質レベルに問題が無くても、そうした有機質泥土が蓄積していたとすれば、貝毒の発生やアサリ・ハマグリの生息状況の変化を説明することができる。残念ながら底質の測定結果が一般に公開されていないため、上記の仮説の真偽を確かめることができないが、浦口の付け替えや澪の掘削などによって泥土が厚く堆積しやすい環境になったという見方もできるであろうし、時期や場所によっては有機物に富んだ水が流入し得ることは前述の水質調査結果からもうかがい知ることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

まとめ

1970年代から80年代にかけての松川浦では、ハマグリ・黒ノリの生産停止やアサリ純生産量の激減といった漁業状況の変化が認められた。一方、過去の水質測定データによれば、そのような変化に対応する水質の悪化は認められず、また現在においても、一部の小河川・農業用水路末端部の停滞性水域を除けば、概ね良好な水質が維持されていることが示された。以上のことから、水環境の悪化が松川浦の漁業に影響を及ぼしたとする短絡的な見方は妥当なものではないと言える。しかしながら、砂地を好むハマグリの絶滅やアサリ貝毒の発生は、有機物に富む細粒の泥土の蓄積、すなわち底質の悪化に関連している可能性があり、今後詳細な調査を継続する必要があろう。

なお、1994年以降、アサリの純生産量は徐々に回復しつつある。その要因もまた現在のところ確定はできないが、負の側面だけでなく正の側面にも光を当てながら漁業と環境の関係性を調べ、対策を講じてゆくことで、住民間の認識と経験の共有化を図ることが大切であると思われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

参考文献

本調査を実施するにあたり、相馬市役所、松川浦漁業協同組合、ならびに相馬原釜漁業協同組合の職員の方々には、資料収集や聞き取り調査の面で多大なご協力をいただいた。また、福島県水産試験場相馬支場の平川秀人支場長はじめ職員の方々には、貴重な測定・統計データをご提供いただいた。さらに、福島県相馬海浜自然の家からは文献資料を提供していただき、ラウンドテーブル実行委員会の大石ゆい子氏には松川浦の環境改善に係わる市民活動についてご教示いただいた。ここに記し、御礼申し上げる。

|