| 平成14年度 水文学野外実験A (筑波大学自然学類) |

|

|

| 調査地域概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

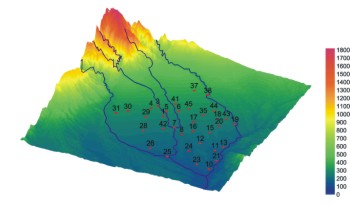

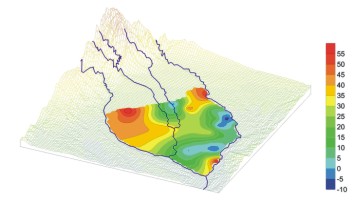

調査地域の地形と観測井の位置 右側のカラースケールは地盤標高 (m) |

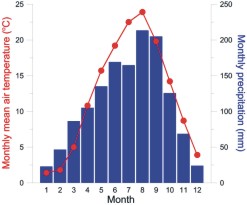

調査地域の気候 大田原における月平均気温と月降水量 (気象庁AMeDASデータによる1978年〜1997年の20年間平均) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

調査項目 (測定方法)

|

測水調査の様子 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

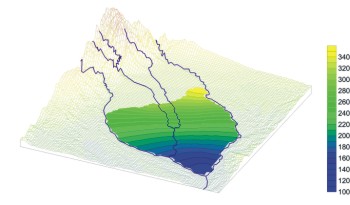

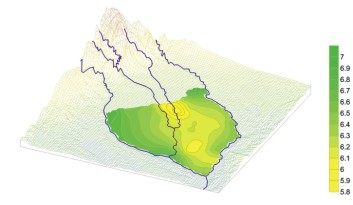

地下水面図 右側のカラースケールは地下水面標高 (m) |

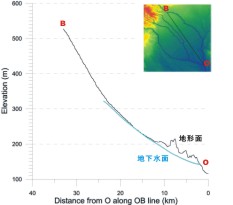

地形面・地下水面断面図 横軸は直線OB上の点Oからの距離 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

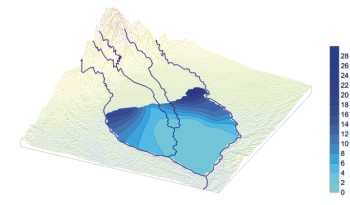

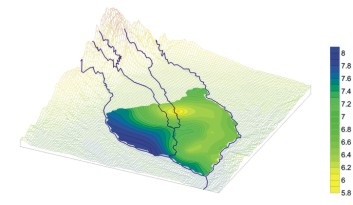

地下水面深度分布 右側のカラースケールは地表面から地下水面までの深度 (m) |

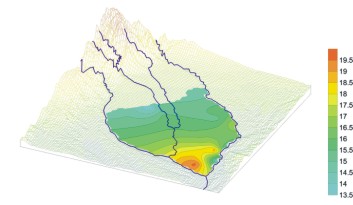

水温分布 右側のカラースケールは水温 (℃) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

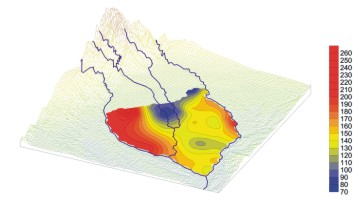

電気伝導度分布 右側のカラースケールは電気伝導度 (μS/cm) |

pH分布 右側のカラースケールはpH (黄色:酸性, 緑:中性) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

RpH分布 右側のカラースケールはpH (黄色:酸性, 緑:中性, 青:アルカリ性) |

硝酸イオン濃度分布 右側のカラースケールは硝酸イオン濃度 (ppm) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

地表水の水質

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

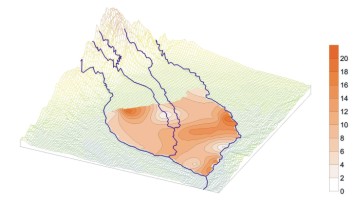

1989年と比較した地下水位変化量分布 右側のカラースケールは (2002年10月末の測定値)−(1989年10月末の測定値)(m) |

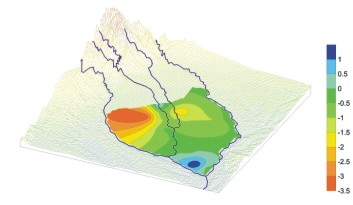

1989年と比較した電気伝導度変化量分布 右側のカラースケールは (2002年10月末の測定値)−(1989年10月末の測定値)(μS/cm) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 考察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

地下水面の形状から推測される地下水の水平流動方向は、分離丘陵およびその周辺部を除き、地形面の最大傾斜方向とほぼ一致する。

鉛直断面図で見ると、標高およそ220〜250mの地域で地下水面と地表面が接近している。この標高帯は蛇尾川の再湧出地点や幾つかの湧水点の標高と概ね一致している。

地下水面図からは明瞭な地下水嶺の存在が確認されないにも拘わらず、地表面から地下水面までの深度分布は明らかに那珂川・箒川の両河川上流部で大きな値を示している。

このことから、両河川の働きによってそれらの地域に透水性の高い砂礫層が相対的に厚く堆積していることがうかがわれる。 一般に、地下水の温度は地温にほぼ等しく、地温は地表面からの熱伝導の影響を受けるため、水温分布は地下水面までの深さ分布と類似の傾向を示すことが多い。 しかしながら、今回の調査結果ではむしろ地下水面図との類似性が高く、等値線は地下水面等高線とほぼ平行に走っている。 この時期の表流水の水温は平均気温と同様に10℃前後を示していたので、高温域の地下水はより温暖な時期に涵養され、低温域は比較的新しく涵養されたものと解釈することもできるが、今回の調査結果だけで断定するのは困難である。 電気伝導度・pH・RpHの3項目は極めて類似の分布傾向を示した。すなわち、蛇尾川・熊川合流地点のやや上流よりで低い値を示し、箒川沿いに高い値を示すという傾向である。 蛇尾川の水質はEC・pHともに高い値を示し、箒川の水質はEC・pHともに低い値を示していることから、これらの河川による涵養の影響が示唆される。 一方、硝酸イオン濃度は上記3項目の分布とは異なる傾向を示し、負荷源が異なることを示唆するが、値そのものは環境基準値を上回るレベルではなく、汚染を心配するほどのものではない。 1989年10月末の調査結果と今回の調査結果を比較すると、地下水位は広い範囲にわたり低下しており、この傾向は特に蛇尾川と箒川の間の地域で顕著である。しかし、蛇尾川再湧出地点付近や扇端部においてはやや上昇している。 電気伝導度について見てみると、一部の地域を除き、広域的に増加傾向を示している。特に蛇尾川と箒川の間の那須疏水による灌漑水田地域で増加量が大きい。これらの地域では地表における人間活動の影響が関与している可能性が考えられる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 測水調査の実施にあたり、井戸の使用を快く許可して頂いた所有者の方々に深く感謝いたします。 また、名古屋大学・檜山哲哉助教授には井戸リストならびに1989年の調査結果を提供して頂きました。記して謝意を表します。 なお、作図用の標高データとして国土地理院の数値地図50mメッシュを利用しました。 |

Topページへ